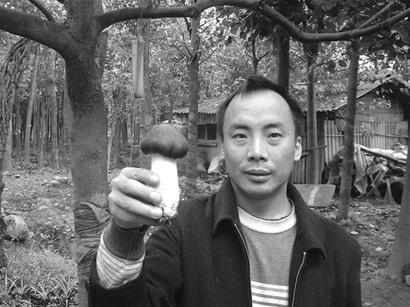

中国园林网5月18日消息:自打清明过后,一阵雨来一阵晴,成都市温江区万春镇金星村十一组舒慧兰的花木地里,不少蘑菇冒了出来,过往的农户好生奇怪:“这地里咋长出那么多菌子?”有识货的直接下到地里采摘,被舒慧兰请了出来。她乐呵呵地告诉大家,这是她在温江区农村发展局农技经作与土肥站科技人员指导下,人工种植的大球盖菇,“一亩投资了3000多元,这些菌子是要拿来卖钱的。”4月15日,舒慧兰的老伴一大早上集市,不久就回来了,“一斤大球盖菇要卖3元多,好卖得很,一天要收入100元左右。等到高产季节,每天上三百块没问题。”

真是新鲜!花木地里种出食用菌高档品种大球盖菇,他们是怎么种的?

在花木空地掘金

原来,温江区农技土肥站科技人员杨炳良在下乡调查中发现,农户种植普遍标准不高,品种也比较混杂,造成一、两年难销一苗的状况,并且就苗木本身特性而言,投入大、长势慢、见效周期也比较长。

能不能利用花木间闲置的空地为农户找一项增收项目呢?2006年底,该站科技人员去省农科院土肥所咨询,那里的食用菌专家向他们推荐中科院的文教授,文教授来考察后,建议他们试种食用菌名优品种大球盖菇。在文教授的指导下,他们一举取得成功。

去年他们算了一笔账:一季下来,一亩地要产3000~4000斤大球盖菇,保守估计收入6000~8000元,除去每亩菌种、基料等3000元的投入,纯收益3000~4000元没问题。这样一算,很多农户都动了心,想按这种方式种大球盖菇。

技术简便一点通

一说起种蘑菇,大家就会想到菌料调酸、高温消毒、菌种装袋等繁杂的技术。但是,在花木地上种,一切都变得那么简单,上了年纪的舒慧兰就弄得一清二楚,“国庆后,一亩地准备3000斤稻草,10斤石灰粉。到了11月,在厢面按深25~30厘米把种植沟理好,打一道多菌灵,再铺上稻草,浇石灰水。注意一定要浇透,我们这儿有家木材加工厂,我们就去拉了些锯末、刨花来铺上,对这些也要浇石灰水。”

杨炳良及时进行释疑:“种植沟先打多菌灵再铺草,是避免地下杂菌钻上来与食用菌争食营养体。锯末等纤维非常有利于食用菌菌丝生长。”

“这些菌子好逗人爱哦!”开春后揭膜浇水,菌丝长得很快、到处窜,看到蘑菇从树下、厢边、厢面一个个、一丛丛冒了出来,舒慧兰兴奋不已。她接着杨炳良的话头说,在处理好后的稻草上撒上菌种,再覆盖一层稻草,再按同样的办法处理稻草,最后实现铺三层稻草,中间撒两层菌种,然后覆土,冬季要盖膜保湿。

花木不能打农药

尽管花木地大球盖菇种植技术简便,该站还是对种植户的苗木地提出严格的要求。“给苗木打农药就会污染树下的食用菌,生产的产品就达不到无公害食用菌标准,因此我们必须选择不用打农药的花木品种。”杨炳良透露。

该站通过调查发现,银杏、桂花、天竺桂这三类树种抗病虫害能力非常强,不用打药,于是要求只能在这三个品种的树下种植,而这三个品种正好是当地大宗品种。为给这些花木更好的培育空间和大球盖菇更好的生长空间,该站还积极向农户推荐花木标准化种植,“花木标准化种植,一亩虽然才种100株左右,但却能培育出商家需要的冠径,卖上好价钱;同时一亩地也能腾出约0.6亩的空间种植大球盖菇,实现增收短平快。”

杨炳良还提醒,“在出菇时,一定要加强管理,保持好湿度,在菌丝出来时,及时覆土,以免高温灼伤或失水死亡。采收时,以菌膜刚破裂、菌盖内卷未开伞为宜,采摘时的正确方法是用手指捏住菇柄基部轻轻扭动一下,松动后再向上拔动,切勿带动周边小菇,以免损失幼菇,影响下潮菇产量。”

今年气温忽冷忽热,雨水也比往年减少,阳光比较强烈,在这种气候条件下,杨炳良建议在大晴天时,直接往菇床上覆盖遮阳网,可以遮阳、保湿,产出的菇也鲜嫩,菌盖呈褐色,商品性非常好,可以卖上好价钱。

经营许可证编号:浙B2-20100396

经营许可证编号:浙B2-20100396