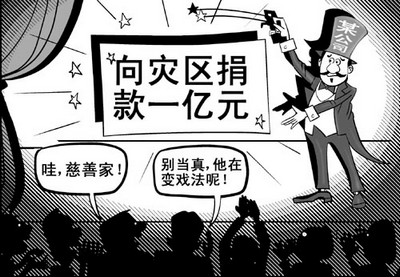

承诺的慈善捐赠说到做不到,是“作秀”过头还是另有隐情?

更多地人参与到了捐赠的行列。本版图片除署名以外均为资料图片

廖陆玲向记者述说捐款成空头支票的事情。徐辉铭 摄

“慈纳于心,善施于行”,慈善需要付出具体行动。

相关阅读:

汶川地震一周年:地震共造成68712人遇难 17921人失踪

中国园林网5月8日消息:汶川地震一周年报道:承诺的捐赠说到做不到,是行善还是“作秀”?

●一笔答应下来的捐款遭到爽快的某“慈善家”反反复复地忽悠,备受精神折磨的受赠人不得不说:“那笔捐款我不要了,它让我们全家人伤透了心”。

●“我们没有拿到那家商会的一分钱,请媒体帮我们澄清这个被冤枉的事实。”一笔没有兑现的爱心助学捐赠,成了廖陆玲母子俩心头挥之不去的阴影。

●不仅承诺给个人的捐款难到位,而且,承诺给公益事业的捐赠“也从来就没有出现过完全到位的状况”。慈善工作者呼吁亟须为慈善制订游戏规则。

A记者穿针引线,老企业家爽快答应捐学费

今年春节后,湖南师范大学的大三学生小秦就开始犯愁了。“每到开学,我就要为学费着急……不知道某爷爷答应的2000元捐款到了没?”小秦读的是二级学院,每个学期的学费需要6000元。

但小秦的家境实在是困难,“家里吃低保的就有好几个”。寒暑假的时候,懂事的小秦就去打工,“每个假期能够赚到千把元钱”。同时,家里人省吃俭用可以余留千把元钱,再加上助学贷款2000元,“每学期的学费还是差2000来元”。

前年初,长沙某媒体报道了一位老企业家热衷于慈善事业的“壮举”。“当时,我爷爷看到这篇报道后,激动地逢人就说。”内心经过几番激烈地挣扎后,小秦70多岁的爷爷决定带着孙女去找写这篇报道的记者“说说看”。

听完爷孙俩的“含泪”讲述,该记者立刻打通了那位老企业家的电话。电话中,老企业家爽快地表示,愿意每年捐助2000元给小秦作学费。同时,他请记者核实一下小秦家的情况,并嘱咐写一份由该记者签名的材料传真给他。“还需要写清楚银行账户,我会在每年的3月份将捐款打进这个账户里去的”。

很快,该记者就按老企业家说的去小秦家核实了情况,并形成书面材料签上名后将之传真给了老企业家。2007年3月上旬,老企业家给小秦的第一笔捐款打进了小秦的账户。

第一次收到这样一大笔捐款,秦家人感激不尽。那天,小秦的爷爷特意把小秦从学校叫回家,郑重其事地对她说:“这世上还是好人多啊,你一定要好好读书,长大了也要去帮助别人!”爷爷的一番话,直说得小秦频频点头。

去年春节前,小秦的爷爷执意要带着小秦去老企业家那里登门拜谢。“我们也没什么东西送,但大过年的,总得去给‘恩人’拜个年不是?”

经过打听,爷孙俩终于赶在腊月二十八给“恩人”拜了个年。“那天,他家里来了好多拜年的人,某爷爷当着众人的面表示,每年一定会给我2000元作学费……当时,要不是人多,我爷爷肯定会给某爷爷下跪的。”今年4月29日,当小秦给记者说起这个事情时,泪水情不自禁地哗哗流了一脸。

B“那笔捐款我不要了,它让我们全家人伤透了心”

转眼到了2008年3月底,小秦一家翘首以待的那笔老企业家的捐款却迟迟不见打进银行的账户里。

“我去银行查了好几次,每次都是兴奋地去失望地归。”学校里催得急,无奈的小秦只好给“某爷爷”打电话。“某爷爷说,他春节后一直在外面出差,一回到公司里,就马上将款汇来。”

一等又是一个月,小秦“低三下四”地给“某爷爷”又去了一个电话。电话里,“某爷爷”叮嘱小秦不要急,他已经给公司会计下达了指令,应该不出一星期捐款就会打进小秦的账户里。

可直到上学期结束,“某爷爷”答应给小秦的2000元捐款却始终没能兑现。小秦的爷爷认为被孙女亲热地叫着“某爷爷”的老企业家不会是一个不讲信誉的人,就瞒着孙女去了几趟老企业家的公司里。不想,“每次去,他手下的员工都声称老板出差了。”

9月,新学期开学,小秦一家七拼八凑总算将上个学期的学费补齐了。不过,这学期却继续“挂着学校里2000元学费”。

就在这个时候,长期为孙女学费操劳的爷爷大病了一场,“前前后后用去了2400多元医疗费。”病愈后,小秦的爷爷找到当时引荐捐款的记者。该记者倒是一个热心人,当即就给那位老企业家去了电话。电话里,老企业家依旧爽快地答应“捐款没问题”。

左等右等,就是不见捐款。其时,引荐捐款的记者给老企业家去了好几个电话,“每次都答应得好好的,却就是看不到钱。”出于同情,该记者自己掏了2000元钱给小秦。

今年春节期间,该记者借给那位老企业家打电话拜年的机会又重提起捐款的事情。“几句客套话后,我直奔给小秦捐款的主题,他在电话里爽朗地笑着说今年肯定没问题,并反复承诺会在3月份将捐款打进小秦的账户。”

随即,该记者把这个“好消息”告诉了小秦。“因为有了记者叔叔的这个电话,我们家今年的春节都过得热闹一些。”小秦说,春节期间,家里人坐在一起谈论的话题就是如何去给我筹学费。

今年3月底,小秦的账户里没见新增加的数字,那位老企业家再次失信。4月初,小秦噙着泪给那位好心的记者叔叔打了一个电话说:“某爷爷答应捐的钱没有来……您也别为这件事操心了,那笔捐款我不要了,它让我们全家人伤透了心。”

小秦的一席话,说得这位记者心里很不是滋味。“我决定为小秦去找那位‘慈善家’。”但直到今年4月底,这位为小秦捐款一事奔波的记者“仍旧没有一个结果”。

C在电视里公开承诺的6600元捐款却兑不了现

无独有偶。最近,家住长沙市天心区楚湘街146号的廖陆玲女士也因为没能收到一笔在电视里公开承诺的捐款而烦恼。

廖陆玲今年49岁,她家住的是一栋建于上个世纪五六十年代的楼房。4月26日,通过黑暗的楼道,记者走进了位于该栋楼三楼的廖大姐家,此时,她正为读大二的儿子的生活费犯愁。

由于只有一居室,其客厅也就是卧室了。廖家的摆设很是简单,除了几件简单的家具,最打眼的便是一台旧彩电了。廖大姐说她眼睛有毛病,身体一直不太好,“我是完全被照顾才能在社区找到一个饭碗。”

11年前,廖大姐丈夫因病去世,给她留下一个9岁的儿子。为把儿子抚养大,从1998年起,她就独自承担起这份重担。虽然每月只有几百元工资,但她一直竭尽所能培养儿子。令她欣慰的是,儿子十分争气,小学时他的成绩在全校名列前茅,并顺利地升入长沙市明德中学。三年初中后,他被保送进入本校高中部。

2007年7月底,儿子以理科557分的成绩考入湘潭大学。接到湘潭大学的录取通知书后,廖大姐和儿子喜忧参半,上大学,每年单学费这一项就要数千元,这对这个贫寒之家来说,无疑是一个天文数字,“借都没有地方借啊!”

就在母子俩左右为难之时,许多组织和爱心人士纷纷向他们伸出了援助之手,为他们家解决了一万多元的学费,方才圆了廖大姐儿子的大学梦。

感激之余,令廖大姐难以理解的是,当她儿子被大学录取后,在长沙注

经营许可证编号:浙B2-20100396

经营许可证编号:浙B2-20100396